井下620米,暈黃的燈光在巖壁上投下斑駁晃動的影子,巷道里的空氣裹挾著機械的金屬味。一臺50型鏟車猝然“失聲”,點火時只剩沉默,原本緊鑼密鼓的爆破作業被迫中斷——每一分每一秒的耽擱,都在啃噬著生產進度與安全防線。

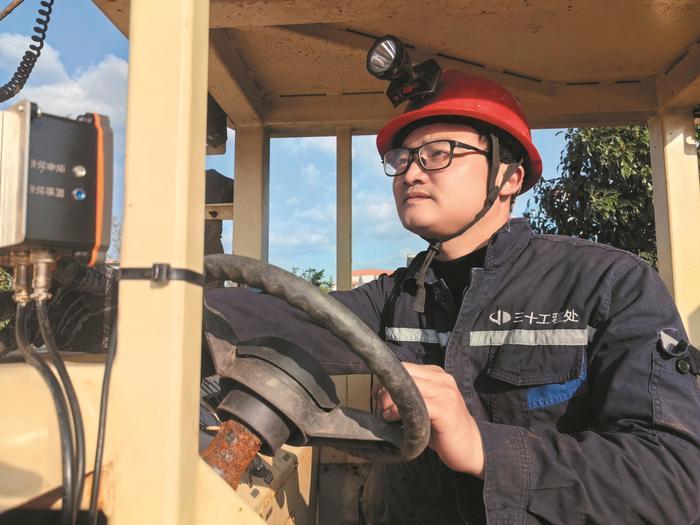

這時,一個身著沾滿油污工裝的身影快步走來,他圍著鏟車繞圈觀察,腳步沉穩,目光如炬。在啟動器位置蹲下的瞬間,指尖已精準握住螺絲刀,利落撬開控制箱,果斷換下老化的電控系統。片刻后,“轟——”一聲厚重的引擎轟鳴再度響徹巷道,這頭“鋼鐵巨獸”重獲生機。這位妙手回春的匠人,正是中煤三建三十工程處羅河項目部鏟車維修工王剛。十八年來,他扎根井下,以雙手為刃、以經驗為尺,守護著數十臺井下車輛,將“匠心”二字刻進每一次檢修里。

聽聲辨癥:引擎旁的“聽診圣手”

在井下車隊,四十余輛防爆運輸車是保障生產的“主力軍”,而王剛便是這些“巨獸”的“私人醫生”。他查車從不止于眼看手摸,更擅長像中醫把脈般,俯身貼緊引擎蓋,傾聽機器的“呼吸”與“脈搏”。

2024年深冬,井下一臺載重車突然發出異常異響,幾名年輕技工反復拆解檢查,卻始終找不到癥結,急得滿頭大汗。王剛趕到后,二話不說掀開引擎蓋,將耳朵貼在滾燙的箱體上,閉目凝神十余秒。當他直起身時,語氣篤定:“點火線圈接觸不良!”眾人半信半疑地拆解查看,果然發現線圈接口處因低溫氧化出現松動,更換后車輛即刻恢復正常。這套憑十八年經驗煉就的“聽診絕技”,至今仍是礦區里流傳的佳話。

“運輸安全人命關天,不能有絲毫馬虎。”這是王剛掛在嘴邊的口頭禪。這些年,他的足跡遍布十多個項目部,唯一不變的,是對安全的極致追求與嚴苛標準。

井底攻堅:積水中的四小時鏖戰

去年深秋,礦業公司計劃緊急投入新礦房作業,可關鍵的支護用錨網臺車卻意外在積水中趴了窩。“排水至少要半天,項目部等著支護開工,耽誤不起!”王剛勘察現場后,當即做出決定。話音未落,他已挽起褲腿、裹緊袖口,一頭鉆進了齊膝深的積水中,蜷縮在車底狹小的空間里開始檢修。

積水冰冷刺骨,井下的寒風順著巷道灌進來,可王剛的額頭卻滲滿汗珠。他一手舉著照明燈,一手握著扳手,精準拆卸、排查、更換零件,每一個動作都毫不含糊。四個小時里,他始終保持著蜷縮姿勢,直到車輛引擎重新啟動,才拖著麻木的雙腿從車底爬出——此時他的雙手雙腳早已浸泡得發白起皺,工裝也完全濕透。

這次緊急搶修為項目部搶回了關鍵工期,贏得了“組織有力”的高度評價。但王剛只是簡單擦拭身體,換了身干凈工裝,便又轉身走進了通往井下的巷道。

安全護航,每天都是新征程

在車隊更衣室的墻上,一塊泛黃的記事板格外醒目,上面用紅漆標注著“連續安全行車天數”,數字每天都在更新,如今已穩穩突破17年。今年10月20日,當第31萬輛次車輛平安駛進車庫時,王剛拿起筆,在安全行車日志上鄭重寫下:“安全,每天都是新起點。”

這背后,是他獨創的“三查四驗”工作法在保駕護航。“查扭矩必用定扭扳手、驗電路必測絕緣電阻、試制動必查剎車片厚度……”這些從無數次檢修經驗中凝練出的準則,被制成展板懸掛在車間,成為年輕技工們的必修課。“看到、摸到、測到,一個都不能少。”王剛每天都會提前到崗,逐一對車輛進行“全身體檢”,鉆車底、查電路、試剎車,任何細微的“隱疾”都逃不過他的眼睛。

隨著技術迭代,井下機械早已不是當年的“鐵疙瘩”——傳統機械操控變成了精準的“電信號”,修理工具也從錘子、扳手升級為高端電腦診斷儀。面對新變化,王剛從未停下學習的腳步。“靠精細檢修保安全,不管設備怎么變,標準不能變。”每有新車型入庫,他做的第一件事就是抱著說明書反復鉆研,電路圖、機件構造圖貼滿了宿舍的墻壁,直到把每一處細節都吃透弄懂。

從最初接觸新設備時的“心里沒底”,到如今操控診斷儀得心應手,王剛說,最讓他有成就感的不是抽屜里一摞摞榮譽證書,而是攻克新車型技術難關后,那份豁然開朗的喜悅。他毫無保留地將技術傳授給年輕技工,帶著他們鉆車底、查故障,把“匠心”與安全理念一代代傳遞下去。

井下600米,是黑暗與危險交織的戰場,更是王剛用十八年堅守搭建的舞臺。這位普通的維修工,以雙手馴服“鋼鐵巨獸”,用匠心守護平安底線,在深井下書寫著屬于勞動者的不凡傳奇。

記者 徐志勤 通訊員 李繼峰