一把剪刀,幾片棕櫚葉,經過他的一雙巧手便能編出飛禽走獸、昆蟲魚蝦、花瓶杯墊等工藝品,或許在別人看來這只是不起眼的小玩意兒,但是于他而言,卻是一種無法放棄的情懷,他便是龐氏棕編藝人周華民。

棕編,一種兼具實用和審美的手工技藝,古來有之,稱棕匠。“一蓑煙雨任平生”中的蓑衣即為棕編。舊時的草帽、草鞋中常出現它的身影。平凡蒼翠的棕櫚葉一折一疊,一彎一繞便能幻化出令人眼前一亮的“大千世界”。

深秋的一天,我跟著身著褐色風衣、戴著沉香手串的周華民走入了他的小作坊,一面整齊掛滿各類獎項的墻率先映入眼簾。環顧四周,是五花八門的棕編作品,模樣精巧動人,目光粗略掃過也足以留下深刻印象。

“天上飛的、地上爬的、水里游的動物,我都會編,快的話只需要三五分鐘。”一進門,周華民即露了一手。

只見他抽出兩片棕櫚葉,用指尖一劃,將葉和莖分離。一片葉子隨著手指上下翻動,圍著莖稈纏繞出“頭”;另一片葉子經過編扣、穿插,拼接出“身體”。再將葉子拉絲,向上伸出“觸角”,向下伸長“腿”……談笑間,一只惟妙惟肖、張牙舞爪的螳螂就在眼前“蹦跶”起來,靈動可愛。

“從小家里人做棕編,又好玩又好看。”兒時的記憶突然涌入腦海,周華民祖籍山東,出生于上個世紀五十年代末,12歲的時候偶遇外公和舅舅正用一串棕絲進行床墊編織。柔軟的棕絲在他們手中,經過搓、繞、纏、穿、刺,沒多會兒,棕絲床墊便初具規模。僅一眼,周華民就迷上了這門技藝。在學習的初期,他常常從早上練習到深夜,手上被棕櫚葉劃開了無數道口子也毫不在意,一心沉浸在自己的“棕編世界”里。學習不到半年,他編了幾只壁虎貼在墻上,奶奶遠遠看去以為是真物,嚇得拍墻。

總歸是青少年的心,17歲時,周華民的棕編作品已經獲得不少獎項,“有些自滿,加之審美疲勞”,便動了停學的念頭。他記得當時父親寫了一封書信,那句“一個人,一雙手,一輩子”一下激起他好強求優的心,“我懂了,才堅持苦練。”周華民認為,棕編是千變萬化的,手上的活兒只要邊做邊學,邊學邊練,邊練邊改進,生活處處中仔細觀察,什么都能精通,關鍵看是否有耐性和毅力。

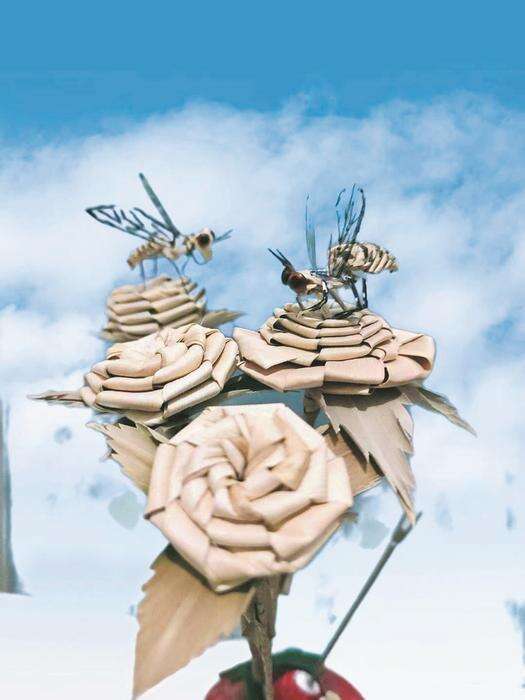

在歲月的磨礪中,周華民的棕編技藝爐火純青,單憑眼睛一掃,動物的姿態、編織技法就已了然于心。創作題材從幾種發展到五十多種,從單件發展到組合件。小到螞蟻、蟋蟀,大到獅子、巨龍,他都能信手拈來,輕松寫意。

手藝上有了精進,工藝上也在不斷進展。新鮮棕葉編制的產品不易保存,需要先將棕葉按紋路折疊、扎緊后放入開水煮,日曬干透再編織。這樣成品便可不吸潮、經久不變形,色彩明快,能負重。

經驗豐富的周華民接觸過數不清的棕櫚葉,以至于他隨便拿到一片葉子,都能將其運用自如。“每一片葉子都是大自然的饋贈。不同的葉子有不同的形態,適合用在不同部位來展現棕編之美。像這種中間寬、兩頭窄的葉子,做牡丹花會很漂亮;像這樣差不多等寬的葉子,更適合編織手鐲耳飾。”

“這個東西其實簡單,只是要有耐心,做法、步驟都是一樣的,大同小異,做好一個物件,你會感覺很有成就感。”聽到周華民這么說,我忍不住現場拜師學藝,讓周師傅教我編個最簡單最容易上手的鳥籠。沒成想在周師傅手上三兩下就編好的鳥籠,在我手上就不聽使喚,最后在周師傅的幫助下,我才完成了編織首作。

憑借靈巧的雙手和大膽的想象,周華民讓普通的棕葉通過拉絲、打扣、環套、縫合等獨創編織手法,將日常所見的事物栩栩如生地呈現出來。2017年11月,“龐氏棕編”入選安徽省淮北市第三批非物質文化遺產代表性項目名錄。其作品《戰將》《東方雄獅》在第四屆中國非物質文化遺產博覽會上榮獲銅獎,《鯉魚跳龍門》獲安徽省第六屆文化惠民季淮北市文創展覽會金獎……這種種光環背后,是周華民日復一日的訓練和積累。他的雙手遍布被磨得通亮的老繭,十指指紋早已磨光。

“現在國家越來越重視傳統文化,很多大型活動都請我們去現場表演。”社會各界對非遺文化的重視也讓周華民感到動力十足,他曾代表安徽省參加第二屆長江非物質文化遺產大展。“在這些高規格的場合展示棕編技藝,感覺非常自豪。”在周華民的帶動下,妹妹也加入到龐氏棕編技藝的傳承。

提起對未來的期望,周華民表示:“起初我學習棕編更多的是感覺好玩兒,現在我希望傳承好這項傳統技藝,做好棕編技藝的創新,與時俱進,才能走得長遠。”周華民的微信簽名也寫道,“把棕編發揚光大,是我后半生的堅守。”如今,在政府的支持下,周華民已在淮北一些高校開辦了非遺進校園課程,被聘為客座教授。他有一個新想法,打算開發胸針、耳環、戒指、手鐲等棕編文創產品,通過大學生實踐活動在淮北商圈、景點推廣棕編非遺文化。

通訊員 小亮/文 趙杰/攝