秋意漸濃,情誼更濃。10月14日,由上海安徽經濟文化促進會淮北分會組織的“滬淮情意深·暢游新淮北”考察活動在綿綿鄉情中圓滿落幕。曾在淮北揮灑青春的103名在滬我市退休干部職工重返第二故鄉,用腳步丈量城市變遷的脈搏,用深情編織滬淮兩地的紐帶。這片他們曾經奮斗過的土地,正以嶄新的姿態書寫新時代的輝煌篇章。

記者王陳陳

從“煤城”到“美城”

——相城綠色轉型的詩意蛻變

考察團一行漫步于相山公園的層林盡染,徜徉于百蓮百荷的打卡景點,駐足于朔西湖的蘆葦搖曳——這些曾經因采煤沉陷而形成的“城市傷疤”,如今已蛻變為淮北人口中的“生態會客廳”。綠樹環繞的湖岸、白鷺翩躚的濕地,讓老同志們仿佛置身江南水鄉。“沉陷區如今美得很!整座城市就像一座大公園,這是淮北人寫給大自然的詩。”曾在市商務局工作的楊麗珍撫今追昔,眼眶濕潤。

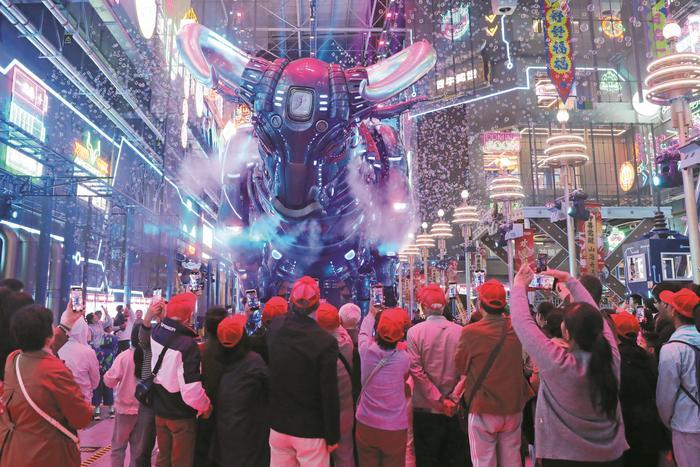

漫步于臨渙文昌宮的古樸庭院,駐足于柳孜運河橋梁遺址的滄桑堤岸,老同志們的思緒穿梭千載,與歷史深情對談。走進口子酒文化博覽園,他們觀摩生產工藝流程,品味“真藏實窖”的歲月醇香;在夔牛天街,欣賞“雷雷”動感表演,感受淮北文旅發展的創新智慧。而當他們步入淮北工業博物館、淮北市城市展示館,看到熟悉的煤礦設備與現代化的智能生產線交相輝映時,更深刻體會到這座資源型城市在產業轉型中的破繭成蝶。

半生奮斗憶往昔

——老一代建設者的淮北記憶

活動期間,老同志們珍藏的記憶匣子紛紛打開,那些泛黃的歲月與嶄新的城市圖景交織成歌。

“70年代的淮北,一條主干道貫穿全城,一聲喇叭響徹四方。如今高樓林立、高架縱橫,全國文明城市的金字招牌熠熠生輝!”曾在糧食局工作的張洪川道出了真摯的感慨。他曾參與糧食托底收購工作,深知每一粒糧食背后的民生溫度。

曾就職于市經委的徐梅娟,1971年至1992年在淮北生活,她對物資匱乏年代的記憶尤為深刻:“當年回上海探親,總要像螞蟻搬家一樣帶著花生、麻油、口子酒,連老母雞都要裝在紙箱里捎上火車;返回淮北時,再帶回來糖果、餅干、面條、年糕、咖啡。如今淮北商場琳瑯滿目,再也不用‘千里背貨’了!”她笑著說,這座城市的成長,早已超越了物質的豐盈,更是一種從容的氣度。

“一列列滿載‘烏金’的火車駛向上海等地,為經濟發展注入強勁動力。我們當年也在用自己的雙手,為淮北建設貢獻了上海人的一份力量。”楊麗珍深情地說。

在工業博物館的紡織展區,曾在紡織一廠工作的薛振蘭輕輕撫過熟悉的紡紗機,仿佛回到1976年工廠籌建時的激情歲月。“清花、梳棉、并條……這些生產流程刻進了我的青春。”她動情地說,“盡管三班倒的車間恒溫難耐,但正是這份艱苦,鑄就了淮北人堅韌的品格。”她祝愿滬淮兩地“相親相愛,資源共享”,話語間滿是對第二故鄉的殷殷期盼。

情系故土話未來

——滬淮攜手共促高質量發展

四天的行程雖短,卻讓老同志們從“見證者”轉變為“傳播者”。他們紛紛表示,要將淮北的新貌裝進行囊,讓更多人體會這座城市的溫度與厚度。

“淮北的沉陷區治理是‘綠水青山就是金山銀山’的生動實踐,口子酒的文化底蘊值得被更多人品味。”曾在焦化廠、陶瓷廠工作的丁元杰坦言,這座“景觀化城市”的魅力需要被更多人看見。

在淮北從事教育工作四十載的方弘曦,深情回顧了這座城市將她從一名普通教師培養成為中學校長的歷程。她由衷感謝淮北人民的辛勤付出,讓這座城市實現了脫胎換骨的變化。“余生我將盡己所能,積極宣傳推介淮北”,她堅定地表示。

方弘曦的妹妹方八獻此次也隨行來到了淮北。她動情地說:“此次行程中,淮北方面給予的貼心關照,讓整段旅程始終洋溢著溫暖。這份深情厚誼,正是滬淮兩地深厚情誼的真切體現。這份情意與溫暖,將和沿途的美景一起,永遠銘刻在我們心中,成為難以忘懷的珍貴記憶。”

上海安徽經濟文化促進會淮北分會顧問,淮北市人大常委會原黨組書記、常務副主任張旭表示,將匯聚全體在滬淮北人的強大力量,推動滬淮合作交流邁上新臺階,為淮北高質量發展貢獻更多智慧和力量。

秋風送別,情意綿長。老同志們帶著淮北的桂花香踏上歸途,也將傳播第二故鄉新貌的使命種子撒向長三角。這場跨越半個世紀的重逢,不僅是一次深情的回眸,更是滬淮兩地共同執筆書寫的新篇章——以鄉情為墨,以發展為紙,續寫更多相互成就的春天故事。